|

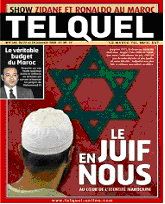

emblème, puisque les Alaouites la conservèrent après avoir changé la couleur du drapeau pour le rouge, au XVIIème siècle. La monnaie en usage au Maroc conservera aussi, jusqu'au début du XXème siècle, l'étoile à six branches pour motif.

Il faudra attendre le maréchal Lyautey, premier Résident général de France au Maroc, pour que l'étoile marocaine perde une branche. C'est en effet à son instigation que le Sultan Moulay Hafid édicta, en 1915, un Dahir disposant "nous avons décidé de distinguer notre bannière en l'ornant au centre d'un sceau de Salomon à cinq branches, de couleur verte, pour qu'il n'y ait point de confusion entre les drapeaux créés par nos ancêtres et d'autres drapeaux". Qu'avait Lyautey en tête, exactement ? Nul ne peut l'affirmer avec exactitude, mais il n'est pas interdit de penser que l'antisémitisme, largement répandu dans l'Europe de l'époque, n'ait pas été complètement étranger à sa décision.

À l'indépendance, l'histoire officielle racontera que le pentagramme renvoie, avec sa couleur verte, à "la filiation du trône alaouite au prophète, alors que ses cinq branches représentent les piliers de l'islam". C'est d'ailleurs en ces termes qu'est décrite la genèse du drapeau marocain sur le site Internet du ministère des Affaires islamiques, enterrant ainsi pour de bon un pan essentiel de l'Histoire du Maroc.

JB (TelQuel)

Il y a quelques mois, Simon Lévy, secrétaire général de la Fondation du patrimoine culturel judéo-marocain, s'indignait à juste raison "qu'aucun juif ne figure dans le comité d'organisation des festivités de la ville de Fès". Depuis sa création, et durant douze siècles, les juifs ont en effet largement contribué à faire de cette cité un lieu de mémoire par excellence. Comment les organisateurs des 1200 ans de Fès, célébrés cette année, pouvaient-ils l'avoir oublié ? S'il ne s'agit pas d'un acte manqué, on peut à tout le moins parler d'un rendez-vous raté. Bévue "heureusement rattrapée", diront certains, puisqu'au programme de ces festivités fassies figurait un colloque sur "Le judaïsme marocain contemporain et le Maroc de demain".

En fait, ce colloque a pris la forme d'une journée qui s'est tenue, le 23 octobre dernier, dans les salons feutrés d'un grand hôtel casablancais, avec la participation d'une grosse centaine d'invités musulmans et juifs. Politiquement correcte par son �cuménisme de bon aloi, la rencontre avait une tonalité très officielle : parmi les intervenants, à côté de quelques universitaires et de représentants de la diaspora juive marocaine, étaient présents des politiques (conseillers royaux, anciens ministres, ambassadeurs) ainsi que des responsables ou membres d'institutions royales. Nul ne fut donc surpris d'entendre répéter de fort belles choses sur la tolérance, l'ouverture et l'identité plurielle du Maroc... Plutôt qu'un colloque scientifique, ce fut un moment d'échange, de convivialité, au cours duquel chaque orateur a tenu à dire comment il se reconnaissait dans l'autre et en quoi cet autre faisait partie intégrante de lui-même. Driss Khrouz, directeur de la Bibliothèque nationale, n'hésita pas à affirmer : "Parce que je suis marocain, je suis arabe, berbère, musulman, juif...". Dans un ordre quelque peu différent, André Azoulay, conseiller du roi, fit sienne cette identité composite qu'il revendique du reste depuis quelques années. Ahmed Abbadi, secrétaire général du Conseil des oulémas du Maroc, a quant à lui conclu son intervention sur une image plus poétique : "La judéité marocaine circule dans notre identité comme l'eau dans les pétales de rose". Albert Sasson, membre du CCDH et de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, enfin, souligna la nécessité pour le Maroc, à l'instar de ce qui se passe dans tous les pays du monde, de se poser la question de l'identité nationale : "Qui sommes nous ? Que veut dire être marocain ?". En "off", l'un des participants est allé jusqu'à nous confier : "Il est temps que le Marocain accepte la part juive qui est en lui, c'est-à-dire qu'il reconnaisse les valeurs et l'histoire que musulmans et juifs du Maroc ont en commun. Et n'oublions pas que les Benchekroun, Kouhen et autres Guessous, musulmans aujourd'hui, sont nos juifs d'hier..."

Autant de propos audacieux sur la "marocanité" qui donnent matière à réflexion. Y compris dans le sens optique de ce terme. Entre juifs et musulmans au Maroc, ne s'agit-il pas d'une double relation en miroir où chacun doit accepter d'être à la fois pleinement soi-même et une partie de l'autre ? Le Maroc est sans aucun doute le seul pays arabo-musulman où ce type de réflexion est possible. Félicitons-nous donc qu'une telle manifestation ait eu lieu.

Mais ce qui s'est dit dans l'espace clos de cette rencontre conviviale est-il unanimement partagé dans le reste du pays ? Ne faut-il pas aussi porter le débat à l'extérieur des colloques et séminaires fermés ? Quel rapport le tout-venant des Marocains, la jeune génération, les partis politiques, les faiseurs d'opinion de tout poil, entretiennent-ils avec leur histoire en général et avec celle des juifs marocains en particulier ? Que savent-ils aujourd'hui de cette communauté ? Comment s'est construite la représentation qu'ils s'en font ? Qu'ont-ils gardé, au fond, de ce "juif qui est en nous depuis que le Maroc existe" ?

L'école, premier coupable

Directeur du Musée du judaïsme marocain où il accueille des groupes scolaires, Simon Lévy, l'une des principales figures historiques du PPS (ancien parti communiste marocain), déplore que les écoles "n'enseignent pas que notre peuple a une composante juive et une part de culture juive". De fait, dans les manuels d'histoire en circulation, quasiment rien n'est dit de la présence deux fois millénaire des juifs sur la terre marocaine. Les rares fois où il est évoqué, le judaïsme reste une notion abstraite coupée de toute réalité, notamment locale. Les manuels de Tarbiyya Islamiyya (éducation islamique) ne sont pas plus diserts sur le sujet, ni même sur la notion pourtant essentielle en islam de Ahl Al Kitab (les Gens du Livre, juifs et chrétiens). Ils se contentent de citer, sans éclairage particulier, des versets coraniques où il est question de la Torah, des Evangiles, des prophètes Abraham, Moïse, Jésus...

Pas un mot non plus, à la différence des manuels d'histoire qui lui consacrent quelques pages, sur le dialogue entre les religions. En revanche, les élèves sont invités à consulter des sites Internet étrangers (Iran, Oman, Yémen) dont quelques-uns auraient mérité une lecture plus attentive avant d'être conseillés à des jeunes esprits. Pour le Professeur Mohammed Kenbib, auteur de travaux de référence dont une thèse publiée par l'Université de Rabat, Juifs et Musulmans au Maroc 1859-1948, l'impasse faite sur le judaïsme marocain dans les manuels d'histoire provient avant tout du manque de formation de leurs auteurs sur ce sujet qu'on a l'habitude, par facilité, de considérer comme un "détail". L'historien Jamaâ Baïda, que nous avons interrogé, ajoute que certains de ces auteurs "reproduisent des stéréotypes qu'ils ont eux-mêmes avalés sans discernement, y compris des amalgames créés par le douloureux conflit israélo-palestinien". L'un comme l'autre n'excluent pas une imprégnation islamiste et l'influence de "militants" de l'obscurantisme, prêts à faire un usage politique de l'histoire.

Mais les choses évoluent puisqu'une commission ministérielle, associant notamment des universitaires, a été chargée de faire des recommandations pour que les manuels "soient en harmonie avec les évolutions du Maroc et accordent sa place à la pluralité ethnique, culturelle et religieuse du pays".

Cela étant, il serait faux d'affirmer que les manuels scolaires marocains aujourd'hui utilisés manifestent une hostilité à l'égard des juifs, comme c'est le cas dans d'autres pays arabo-musulmans. Ils pèchent davantage par omission. Omission évidemment regrettable parce que le savoir ainsi transmis est tronqué et ne rend pas compte de l'identité plurielle des Marocains. "Pour être bien avec nous-mêmes, il nous faut être en paix avec la part de l'autre qui est en nous", nous dit un enseignant de lycée. Avec raison : confondre identité et uniformité, n'est-ce pas faire le jeu des tenants du repli sur soi et de la pensée monolithique dont on sait où elle peut mener ?

Ecran médiatique, brouillage identitaire

L'école n'est pas seule en cause. Une partie des médias contribue, sur la durée, à la désinformation et à la confusion des esprits. Pour preuve, les dérapages épisodiques de certains journaux nationaux. Mais, surtout, les programmes idéologiquement marqués, voire ouvertement racistes de plusieurs chaînes satellitaires du Moyen-Orient dont l'impact est d'autant plus fort que l'offre télévisuelle marocaine n'est pas à même, à ce stade, de proposer une alternative attractive.

La confusion la plus dommageable est celle qui consiste à ne pas faire la distinction entre "juif et sioniste" ou entre "juif et israélien", à propos de la guerre qui oppose pays arabes et Israël, Palestiniens et Israéliens, et dont on sait combien elle pèse sur les relations entre juifs et musulmans au Maroc.

Résultat : pour les plus jeunes, le juif c'est le soldat israélien. Leur méconnaissance vient aussi de ce qu'ils "n'ont pas mangé la dafina chez les voisins juifs et n'ont jamais fêté le Shabbat ou la Mimouna avec eux", nous dit Imane, secrétaire médicale à Casablanca, élevée dans une famille musulmane traditionnelle. Elle se souvient avoir vécu ces moments-là dans sa jeunesse. Difficile pourtant de considérer que les plus jeunes seraient, dans l'absolu, les plus éloignés des juifs marocains. L'enquête L'Islam au quotidien (Mohammed El Ayadi, Hassan Rachik et Mohamed Tozy, Ed. Prologues, 2007), est instructive à cet égard. A la question "de qui vous sentez-vous le plus proche : un musulman afghan, un chrétien palestinien ou un juif marocain ?", 63% des Marocains interrogés répondent : d'un musulman afghan et seulement 12% : d'un juif marocain. Mais les 18-24 ans se déclarent plus proches du juif marocain dans une proportion plus élevée (16,9%) que les personnes de 60 ans et plus (6,9%). On notera que dans tous les cas, le chrétien palestinien vient en dernier, ce qui ne manque pas de surprendre quand on sait l'attachement des Marocains à la cause palestinienne.

Dans ce brouillage identitaire, établir une équation entre juif et israélien ne revient-il pas, de fait, à assigner à identité israélienne les Marocains juifs? À nier leur marocanité, alors qu'ils la revendiquent et qu'ils en sont fiers ? Le secrétaire général de leur communauté, Serge Berdugo, ancien ministre, aujourd'hui ambassadeur itinérant du roi du Maroc, n'est pas le seul à lancer : "Je suis Marocain et non pas Israélien !". N'est-ce pas aussi renforcer un communautarisme dans lequel, comme toute minorité, les juifs du Maroc ont une tendance naturelle à se retrancher à la fois pour affirmer leur singularité et se protéger face à la majorité ? Effet de miroir en retour : la majorité des jeunes juifs, une fois le bac en poche, partent et ne reviennent plus. Préparés qu'ils sont à autre chose qu'à des perspectives d'avenir sur la terre natale par les amalgames entretenus, l'enfermement communautaire. Mais aussi par l'occultation de leur l'histoire.

Nous nous retrouvons en effet face à un oubli de deux mille ans de vie juive au Maroc, pour reprendre le titre d'un des nombreux ouvrages de Haïm Zafrani, traduit en arabe par le Professeur Ahmed Chahlane de l'Université de Rabat. Il y décrit les différents aspects, religieux, culturel et social de cette communauté et montre qu'elle a toujours été enracinée dans le terreau local, berbère et arabe. C'est aussi ce qui ressort de la contribution d'Edmond Amran El Maleh à la Grande Encyclopédie du Maroc (1987), tout comme des Essais d'histoire et de civilisation judéo-marocaines de Simon Lévy.

C'est à cette lacune que voulait répondre le Centre de recherche sur le judaïsme marocain (CRJM) créé par Robert Assaraf en 1994, en organisant des colloques et en octroyant des bourses à des doctorants. Mohammed Laghraïb, un des rares spécialistes des juifs du Maroc à l'époque médiévale, aujourd'hui enseignant-chercheur à l'Université de Kénitra, a fait partie de ces boursiers. Robert Assaraf lui-même a signé plusieurs ouvrages volumineux et fort documentés sur l'histoire des juifs au Maroc. Depuis, le Groupe de recherches et d'études sur le judaïsme marocain (GREJM), animé par le Professeur Baïda et d'autres universitaires, a vu le jour au sein de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat. Un rapide retour sur l'histoire inspiré de ces différents travaux n'est donc pas inutile.

Flash-back : au temps des dhimmis

Il est admis que la présence des juifs au Maroc remonte au moins à l'époque romaine. Des vestiges trouvés à Volubilis en témoignent : une inscription hébraïque sur une pierre tombale, une autre attestant de l'existence d'une synagogue dans cette ville ainsi qu'une lampe à ménora (chandelier à sept branches). A cette époque, les juifs étaient agriculteurs, éleveurs, ou commerçaient avec Rome. Après l'islamisation du pays, ils poursuivront leurs activités mais auront le statut de dhimmi, qui accorde aux Gens du Livre protection et liberté de culte, à condition qu'ils respectent la domination de l'islam et paient un impôt de capitation, la jiziya. Ce statut fut appliqué de manière plus ou moins rigoureuse selon les dynasties, les sultans, l'interprétation des fouqaha et le contexte socioéconomique du moment. Toujours est-il qu'en leur garantissant une autonomie sur les plans religieux, juridique et administratif, il les plaçait dans une situation que pouvaient leur envier leurs coreligionnaires vivant dans l'Occident chrétien.

Certes, l'histoire du judaïsme marocain ne fut pas "un long fleuve tranquille" : des périodes de quiétude et de stabilité ont régulièrement alterné avec des périodes de persécutions, d'exactions et de brimades (dont les musulmans eux-mêmes n'étaient pas toujours exempts) à l'occasion de crises politiques et économiques ou d'un changement de dynastie... Ainsi les Almohades se sont-ils caractérisés par un rigorisme extrême à l'égard des non-musulmans, comme envers les musulmans jugés trop éloignés de l'orthodoxie. Durant leur règne, de nombreux juifs furent contraints de s'exiler ou, parfois pour la façade, de se convertir à l'islam. Mais, dans l'ensemble, les dynasties marocaines ont offert à l'élément juif des espaces d'accueil et de cohabitation avec la majorité musulmane : aux pires moments du fanatisme chrétien, n'est-ce pas au Maroc que les juifs expulsés d'Espagne et du Portugal, en 1391 puis en 1492, trouvèrent une terre d'accueil ?

Au XIXème et au XXème siècles, le judaïsme marocain est entré dans une nouvelle phase. Plusieurs facteurs vont modifier les équilibres politiques, économiques, sociaux et culturels antérieurs : la pénétration européenne, la création des écoles francophones de l'Alliance israélite universelle (première école à Tétouan en 1862), l'action d'associations philanthropiques juives, britanniques et américaines, le protectorat français puis le mouvement sioniste. On assiste ainsi à une "occidentalisation" des familles juives les plus aisées, tandis que la masse, malgré une amélioration de sa situation (�uvres de bienfaisance, éducation, hygiène et santé sous l'impulsion des associations juives étrangères), restera largement attachée à sa culture et à son judaïsme traditionnels. A l'indépendance, Mohammed V fera des juifs des citoyens à part entière. Aujourd'hui, la Constitution, qui "garantit à tous le libre exercice des cultes", stipule explicitement que "tous les Marocains sont égaux devant la loi".

L'histoire du Maroc fait aussi apparaître que, bien que dhimmis et installés souvent dans des quartiers qui leur étaient propres (mellahs), les juifs ont pris une part active, de tout temps et sur tout le territoire, à la vie socioéconomique du royaume : artisans, commerçants généralement liés aux métiers de l'or et de l'argent. Mais leur apport dans d'autres domaines ne fut pas moindre. Si l'on excepte la religion et ce qui relève de la sphère privée, il est évident que minorité juive et majorité musulmane ont toujours eu en partage les mêmes langues, la même culture, savante et surtout populaire : chants, poésie, proverbes, blagues, etc. Les points d'interaction et de confluence sont nombreux et féconds. Cette convergence se retrouve jusque dans les moments liturgiques : en temps de sécheresse par exemple, les deux communautés priaient et organisaient des processions pour demander la pluie (Istisqâ). Faut-il rappeler qu'après la victoire marocaine sur Sébastien 1er du Portugal à la bataille dite des Trois Rois (Oued Al Makhazine), le 4 août 1578, les rabbins décidèrent de célébrer chaque année cette victoire par des lectures dans les synagogues et la distribution d'aumônes (Pourim de Sebastiano) ? "Leurs compatriotes musulmans ne devaient commencer à commémorer solennellement cette victoire que cinq siècles plus tard", souligne l'historien Mohammed Kenbib.

Enfin, bien qu'exclus en principe de la sphère politique par leur statut de dhimmi, les juifs y ont joué un rôle influent, parfois de premier plan (Toujjar As-Sultan, interprètes, agents consulaires, conseillers, ambassadeurs...). Dans le mouvement national, avant même d'avoir accédé au statut de citoyens, un petit groupe de juifs marocains militera pour l'indépendance du Maroc. Certains, comme Edmond Amran El Maleh, Simon Lévy ou Abraham Serfaty se sont illustrés par leur engagement politique, à gauche notamment.

C'est donc un fait : la c�xistence entre juifs et musulmans a été réelle et continue, enracinant chez les uns et les autres le sentiment d'une même appartenance marocaine. Pourtant, il s'est produit une sorte de séisme qui va les séparer dans l'espace et dans le temps.

Cassures, incompréhensions, exode

Les Marocains juifs, aujourd'hui, sont installés pour la plupart à Casablanca. Leur nombre ? Environ 2000 pour une population globale de 30 millions, alors qu'en 1950, ils étaient près de 250 000 sur 10 millions. Il y a encore un demi-siècle, un Marocain sur 40 était juif. Aujourd'hui un sur 10 000� Comment donc en est-on arrivé là ?

À 75 ans, Henri, ancien commerçant, qui n'a jamais quitté le Maroc, raconte : "A partir de 1948, à Marrakech, les juifs de notre rue ont fait leurs valises, puis c'est tout notre quartier qui s'est vidé. Dans la montagne, des villages entiers sont partis en Israël. Le commerce de mon père ne marchait plus au mellah, alors ma famille est venue à Casa. Et là, ça a continué de plus belle et en cachette. Après, il y a eu les deux guerres entre Israël et les pays arabes, en 1967 et 1973. A ce moment-là, les plus aisés sont allés en France, au Canada et aux Etats-Unis". C'est cet exode brutal, douloureux et massif que mettent en scène les deux films marocains Où vas-tu Moché ? de Hassan Benjelloun et Adieu Mères de Mohamed Ismaïl. A Essaouira, le Maâlem Hassan, artisan ébéniste âgé de 86 ans, évoque ses souvenirs dans sa minuscule échoppe. Il n'oubliera jamais les mots de son voisin et ami de toujours, Refaïl, le jour où il quitta sa terre natale : "Mon frère, on m'arrache au ventre de celle qui m'a mis au monde". Le vieil homme parle de ce temps où il réveillait les juifs en frappant à leurs portes pour qu'ils aillent accomplir leur prière du matin. "J'étais comme leur muezzin !". Et il conclut : "Je prie Allah qu'ils reviennent tous et que ce soit comme avant parce qu'on mangeait, on buvait, on riait, on faisait des affaires ensemble et on s'aimait aussi...".

Serge Berdugo est habitué à ce qu'on lui renvoie la même question : "Mais pourquoi donc sont-ils partis ?". La question est légitime, dit-il, car "les juifs n'ont jamais été reniés ou rejetés par leur pays. Mieux, ils ont été protégés : qui n'a pas en mémoire l'attitude de Mohammed V lors de l'application des lois anti-juives de Vichy, en 1941 au Maroc ?". Pourquoi alors cette hémorragie ? Selon certains, les premiers départs, à la création de l'Etat d'Israël en 1948, s'expliquent par des raisons d'ordre religieux plutôt que politique : "Il ne faut pas oublier, dit Serge Berdugo, que les juifs marocains ont toujours été profondément croyants. Dans leur esprit, ils répondaient à un appel messianique". Mais il y a, bien entendu, d'autres raisons : la guerre israélo-arabe qui incitait chacun à choisir son camp, la politique du protectorat fidèle à l'adage "diviser pour régner", des événements inter-communautaires dramatiques, probablement manipulés, comme à Jerada, en 1948, et à Petit-Jean (aujourd'hui Sidi Kacem), en août 1954, qui firent parmi les juifs 30 morts pour les premiers et 6 pour les seconds, ainsi que plusieurs dizaines de blessés, sans que, dans les deux cas, la police française n'intervienne à temps pour éviter le massacre, l'incertitude des juifs sur ce qu'ils deviendraient dans un Maroc indépendant, l'intensification de la propagande sioniste qui trouva un terreau favorable dans les populations pauvres des mellahs particulièrement sensibles à la promesse d'un avenir meilleur, etc.

Chacune de ces raisons nourrissant l'autre, elles vont profondément perturber les relations entre les deux communautés. A l'indépendance, l'émigration, quoiqu'interdite, s'est bien poursuivie. Et ce, malgré l'engagement résolu de nombreux juifs dans le Maroc nouveau, malgré leur accession à la citoyenneté, malgré la multiplication des signaux forts en faveur de leur intégration : la nomination au gouvernement d'un ministre juif, le Dr Léon Benzaquen, et la présence de plusieurs juifs à des postes de responsabilité dans la fonction publique et les grands organismes d'Etat.

Les événements de l'année 1961 ne vont pas endiguer cette vague de départs. Le panarabisme est à l'ordre du jour et la visite du président Nasser à Casablanca s'accompagne de dérapages policiers et d'excès de zèle nationalistes. "Un juif était arrêté pour un oui ou pour un non, soit parce qu'il portait une kippa noire interprétée comme signe de deuil pour la visite de Nasser, soit parce qu'il portait du bleu ciel et du blanc, les couleurs d'Israël. Pendant une semaine, on est restés à la maison avec la colique au ventre", se souvient Estrella, partie de Casablanca deux ans plus tard. La même année, le Maroc adhère à l'Union postale arabe qui interdit toute communication avec Israël. Pour contourner l'interdit, le courrier transite par la France : "Ces lettres tant attendues, on se réunissait en famille pour les lire, à voix basse", raconte Estrella. Cette année 1961 reste marquée enfin par la mort de Mohammed V, le protecteur des juifs, ainsi que par un drame de l'émigration clandestine organisée par les mouvements sionistes : des dizaines de juifs périrent lors d'un naufrage. Dans les années 1960, il y eut aussi la fameuse "affaire des conversions" relayée, entre autres, par La Nation Africaine, le quotidien du ministère des Affaires islamiques (dirigé alors par Allal El Fassi). Cet organe publiait en effet, comme un tableau de chasse, des photos de juifs et de chrétiens convertis à l'islam, souvent des filles mineures...

Tout cela provoque un sentiment d'insécurité durable dans la communauté juive et entretient un climat de tension et de méfiance entre les deux communautés. La suite s'appelle les guerres de 1967 et de 1973. Nouvel exode : à la réalité des faits s'ajoutait, dans les esprits, l'angoisse sur le futur. Noémie, directrice dans une entreprise à Montréal, se souvient : "J'avais 15 ans et j'habitais Casa. A la rentrée scolaire 1967, au Cours complémentaire (Ndlr. établissement juif) où j'étais élève, plus du tiers de mes camarades n'étaient pas revenu. On ne parlait plus que du boycott des juifs dans les journaux, des agressions, des insultes... Même le regard des voisins musulmans avait changé, pourtant la guerre avait lieu à des milliers de kilomètres. Une vraie psychose. Qu'est-ce que nous avions à voir, nous Marocains, dans cette guerre ?" .

Les contrastes d'une communauté

Cette cassure et la dispersion des familles n'ont pas empêché que des juifs choisissent de demeurer dans leur patrie. On pouvait craindre que les attentats terroristes de 2003, qui ont visé entre autres des lieux appartenant à la communauté juive, portent un coup fatal à l'existence de celle-ci au Maroc. Il n'en a rien été. L'attachement au pays et le pragmatisme ont prévalu : "Nul n'est à l'abri du terrorisme aujourd'hui", répètent tous ceux que nous avons interrogés. L'un d'entre eux, pourtant violemment agressé à Casablanca en 2002, au motif qu'il était juif, vit toujours au Maroc : "Je suis marocain pour le meilleur et pour le pire", nous affirme-t-il avec une sagesse biblique. Un autre juif de Casablanca nous dit : "Notre communauté, quasiment la seule dans le monde arabe, s'est réduite comme peau de chagrin. Et pourtant elle tourne !".

Sa survie et son dynamisme, elle le doit en partie à des structures communautaires actives et fortes, relevant du Conseil des communautés israélites du Maroc (CCIM) dont le Secrétaire général est Serge Berdugo depuis 1987. A la question : pourquoi un CCIM aujourd'hui alors que les Marocains juifs sont des citoyens à part entière ? Berdugo répond : "Laisser sans structures un si petit nombre de juifs sur 30 millions de Marocains, ce serait criminel. Nous n'empiétons pas sur leurs droits de citoyens, ce que nous leur permettons, c'est de vivre leur foi et leur spécificité culturelle". Créée par le protectorat qui en a défini les statuts par un dahir en 1945, cette instance s'est substituée à l'organisation traditionnelle où le Naguid ou Shaykh El Yahud, choisi par ses coreligionnaires, était chargé des relations entre la communauté et les autorités locales, régionales ou nationales. Aujourd'hui, le rôle du Conseil, placé sous tutelle du ministère de l'Intérieur, est de coordonner les communautés des différentes villes, de représenter la communauté juive auprès des instances du pouvoir et de veiller au bon fonctionnement des institutions juives. Celles-ci sont très organisées. À Casablanca, elles regroupent les douze synagogues encore en activité, le service de l'abattage rituel destiné à la dizaine de boucheries "casher" ; la gestion des cimetières, les chambres rabbiniques qui disent la loi de Moïse dans les tribunaux réguliers, des clubs et ces fleurons que sont les écoles, les �uvres médico-sociales, et la Fondation du patrimoine culturel judéo-marocain, avec son musée du judaïsme, le seul du genre en pays arabo-islmamique. Le réseau scolaire juif qui compte environ 900 élèves se distingue par son originalité dans le paysage éducatif marocain : hormis les écoles religieuses, deux de celles qui relèvent de l'Ittihad-Maroc (anciennement Alliance israélite) scolarisent non seulement des élèves juifs mais aussi des musulmans. Il en est ainsi à l'école primaire Narcisse Leven, fréquentée par 26% d'enfants musulmans, et au lycée Maïmonide où élèves juifs et musulmans sont presque à parité numérique. Bien que ces établissements suivent les programmes du ministère français de l'Education nationale dont ils ont l'homologation, tous les élèves reçoivent néanmoins un enseignement d'hébreu et d'arabe. Et lors des cours d'éducation religieuse juive destinés exclusivement aux élèves juifs, leurs camarades musulmans bénéficient de cours d'arabe supplémentaires. A l'école primaire, sur les 15 institutrices, neuf sont juives et six musulmanes, tandis qu'à Maïmonide tous les enseignants sont musulmans, à l'exception de ceux d'hébreu. Les groupes d'élèves qui étudient et s'amusent ensemble dans les cours de récréation joliment arborées, les relations au sein des équipes pédagogiques, tout témoigne d'une coexistence paisible qui n'a rien d'artificiel. Le directeur du lycée Maïmonide, Simon Cohen, qui a travaillé à Strasbourg auprès du philosophe Emmanuel Lévinas, nous explique avec une force tranquille : "Ce que viennent chercher ici les familles musulmanes, ce sont les valeurs de respect, de paix, de justice que nous partageons. Avec les élèves, je parle au nom de la Bible et au nom du Coran". Et il ajoute en souriant : "Quand je corrige leurs fautes d'arabe, moi M. Cohen, ça leur fait un effet extraordinaire". Non loin de ces écoles, le centre médical pour les économiquement faibles et le foyer pour personnes âgées nécessiteuses et sans famille offrent au visiteur un exemple tout aussi éloquent de cette coexistence. C'est le même esprit de partage qui règne entre médecins, infirmières, aide-soignants juifs et musulmans.

Aujourd'hui, on a tendance à croire que toute la communauté juive vit dans l'aisance. "Détrompez-vous, rectifie Serge Berdugo. Nous avons aussi des pauvres ! Pas moins de 400 personnes bénéficient d'une prise en charge complète par nos �uvres sociales (logement, habillement, scolarité...), d'autres sont aidées aussi mais à un degré moindre".

Ce dispositif communautaire est incontestablement bien géré et très efficace. Toutefois, deux questions se posent.

La première touche à son mode de gouvernance qui a été chahuté ces dernières années, faute d'élections pourtant prévues par les textes. Aux yeux de certains, la représentation actuelle a fait son temps et doit se renouveler : "Même au niveau politique national, il y a eu l'alternance (ndlr, gouvernement Youssoufi en 1998) et il faudrait que notre communauté en reste à une époque révolue !", nous déclare un partisan de cet aggiornamento. Ceux qui tiennent les rênes du Conseil répondent, en s'appuyant sur les textes, que c'est au ministère de tutelle et non à eux d'organiser ces élections. La balle est ainsi renvoyée à la puissance publique, si bien que l'équipe actuelle, comme les tenants du changement, devront vraisemblablement attendre que l'arbitrage soit rendu en haut lieu.

La deuxième question concerne les femmes, totalement absentes des instances de décision du Conseil et des représentations officielles. Où sont-elles donc ? A la man�uvre, en coulisse. Elles font tourner la machine au jour le jour (voir encadrés). Yaël, femme au foyer, constate : "Le Maroc a réformé la Moudawana pour les femmes musulmanes, des femmes sont au gouvernement et au Parlement. Mais nous, femmes juives, sommes toujours dans l'ombre". Selon les actuels responsables du Conseil, ce serait là encore en raison des textes qui n'ont pas évolué depuis 1945. Ce à quoi Yaël répond : "Ces textes ne sont pas sacrés, on peut les modifier�". Arlette Berdugo, dans son livre Juives et juifs dans le Maroc contemporain (Ed. Geuthner, 2002), confirme de son côté que malgré l'émancipation due à l'école et à l'activité professionnelle, les femmes juives restées au Maroc demeurent cantonnées dans le rôle de gardiennes de la tradition et de la famille.

Enfin, comme l'écrit Edmond Amran El Maleh, le juif marocain n'est pas "un migrant qui aurait passé quelques siècles sur la terre marocaine". Comme son compatriote musulman, il y plonge ses racines. Qu'il vive ou non dehors, il est encore dedans. Amen.

* Franco-marocaine originaire d'Essaouira, Ruth Grosrichard est professeur agrégée de langue et civilisation arabes à Sciences Po Paris, notamment spécialisée en Darija marocaine.

|